IL TIPO DELL’ODIGITRIA

L’immagine dell’Odigitria occupa un posto privilegiato nell’iconografia della Madre di Dio, perché è comune all’Oriente e all’Occidente, anche se la sua origine è specificatamente orientale. E’ tra le icone più celebri della Madre di Dio.

Il nome deriva dal greco οδηγός (odegós) che si traduce in “guida, condottiero”, da cui il significato attuale di “Colei che mostra la via”; e la via è appunto Cristo indicato da Maria con la Mano destra.

Il nome gli viene dal santuario mariano di Costantinopoli dove l’immagine era custodita, quello detto “degli odigoi” o “delle guide”, dal nome dei monaci custodi el santuario che facevano da guide ai frequentatori del santuario (in maggioranza ciechi) venuti a chiedere la guarigione della Madonna. Secondo la tradizione la Madre di Dio sarebbe apparsa a due ciechi e, conducendoli al suo santuario, avrebbe ridato loro la vista. Da allora i ciechi e i sofferenti di malattie agli occhi si recavano alla sorgente, che sgorgava vicino alla chiesa, e si lavavano gli occhi per ottenere la guarigione.

Col tempo il nome fu dato alla stessa Madre di Dio e alla sua icona che, usato nella forma femminile di “Odigitria”, le divenne un nome proprio.

Ciò che aggiungeva lustro all’immagine era la sua fama di essere un ritratto fatto dal vivo a Gerusalemme dall’evangelista Luca mentre la Madonna era ancora in vita.

L’icona originale dell’Odigitria è stata definitivamente distrutta dai Turchi nel 1453 quando la città di Costantinopoli fu da loro occupata. Di essa sono rimaste numerose repliche fatte in diverse epoche e venerate in molte chiese dell’Oriente e dell’Occidente.

I diversi paesi dell’Occidente cristiano venerano in diversi modi e con diversi titoli le immagini dell’Odigitria conservate in musei, chiese, santuari. L’Italia e Roma ne possiedono una serie infinita, per la vicinanza delle coste italiane alla Grecia e alla stessa Costantinopoli. Da notare che l’arte italiana è rimasta fedele al tipo per lunghi secoli, come si può notare in molte Madonne presenti a Firenze, a Napoli, nella Sicilia e a Venezia, e risalenti ai secoli XII-XIV. Il Rinascimento segna un abbandono, riempito però dall’arte dei cosiddetti “madonneri” che perpetueranno la memoria della Madonna Odigitria a Venezia e nelle regioni confinanti.

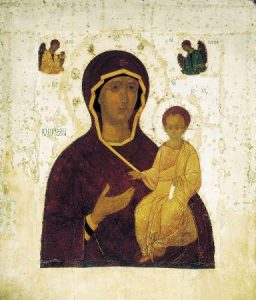

Nell’immagine, Maria vi è raffigurata in posizione frontale, con gli occhi fissi sull’osservatore. Si può notare, analizzando le prime raffigurazioni giunteci dell’Odigitria, che la Madre di Dio può essere a figura intera, in piedi o seduta; generalmente ripresa a mezzo busto: questa ultima forma prenderà il sopravvento, anche se il Bambino non poggia sulle ginocchia, per cui la sua testa si trova all’altezza della spalla della Madre.

Tutte le rappresentazioni hanno in comune dettagli, che caratterizzano questo tipo di immagine: la Madre di Dio regge il Bambino con il braccio, sia a destra sia a sinistra; indossa una tunica di colore verde e il maphorion di colore rosso; i capelli sono completamente invisibili, celati da una specie di cuffia (mitella) sotto il velo aderente. Il Bambino è seduto sul braccio, anch’egli in posizione frontale, ma appena rivolto verso la Madre; con la destra leggermente alzata benedice alla greca, mentre con la sinistra regge un rotolo di pergamena, simbolo questo di saggezza e di sapienza, tradizionalmente attributo dei profeti. Egli è insieme bambino e adulto, è l’Emmanuele con gli attributi della divinità: nimbo crociato con la scritta O Ω N; ai lati i monogrammi IC XC. I monogrammi della Madre, posti dall’una e dall’altra parte del capo sono ΜΡ ΘΥ. La Vergine tende la sua mano libera verso il Bambino, in un gesto che lo indica.

Nel tipo canonico dell’Odigitria, l’atteggiamento della Madre è ieratico, di distacco e di grande rispetto; quello del Bambino è soffuso di regalità e di serietà, come si addice al Dio-Uomo.

Relativamente poche sono le copie che risultano in tutto fedeli al prototipo. Seppure le copie dovevano eseguirsi perfettamente uguali all’originale, molto spesso l’obbligo è stato disatteso, con l’introduzione di qualche modifica più o meno vistosa, ma che non sfugge ad una attenta osservazione. Queste modifiche, che si riscontrano nella figura della Madre, o del Bambino, o di ambedue, possono essere nella mano, nel volto, nell’abito, nei colori, o anche nei sentimenti espressivi.

Vergine Odigitria di Smolensk – Dionisi, 1482

Tretyakov Gallery, Mosca (Russia)